Gefundene Beiträge: 403

Gutachten bezüglich der ausdrücklichen Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz nach Maßgabe der Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention

Deutsches Kinderhilfswerk e.V., 2017

Kindgerechte Justiz in der strafgerichtlichen Praxis. Über die Rechte von Kindern und Jugendlichen als Zeug*innen

Deutsches Institut für Menschenrechte / Deutsches Kinderhilfswerk; CC BY-NC-ND 4.0, 2024

The KidsRights Index 2025. Report

KidsRights Foundation, Erasmus University Rotterdam, 2025

KidsRights Index 2025

The 2025 edition highlights a global mental health emergency among youth—over 14 % of 10–19-year-olds experience mental health issues, with suicide ranking as the third leading cause of death for ages 15–29—and draws links between problematic social media use and increased suicide attempts in many countries. While top performers include Greece, Iceland, Luxembourg, and Germany, Afghanistan ranks lowest. Lithuania moved up dramatically by strengthening legal and institutional support for children's rights.

Older editions of the KidsRights Index can be downloaded here.

Beitrag in deutscher Sprache:

Der KidsRights Index ist ein jährliches globales Ranking, das misst, wie gut die Länder die Rechte der Kinder achten und ihre Umsetzung unterstützen. Der von der KidsRights Foundation in Zusammenarbeit mit der Erasmus-Universität Rotterdam entwickelte Index bewertet rund 194 Länder anhand von fünf Schlüsselbereichen: das Recht auf Leben, Gesundheit, Bildung, Schutz und ein förderliches Umfeld für Kinderrechte. Ziel des Index ist es, die Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen und das Bewusstsein für die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention zu schärfen.

KidsRights Index 2025

In der Ausgabe 2025 wird die globale Ntfallsituation der psychischen Gesundheit von Jugendlichen hervorgehoben - mehr als 14 % der 10- bis 19-Jährigen leiden unter psychischen Problemen, wobei Selbstmord die dritthäufigste Todesursache in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen ist - und ein Zusammenhang zwischen problematischer Nutzung sozialer Medien und zunehmenden Selbstmordversuchen in vielen Ländern hergestellt. Während Griechenland, Island, Luxemburg und Deutschland zu den Spitzenreitern zählen, rangiert Afghanistan auf dem letzten Platz. Litauen hat sich durch die Stärkung der rechtlichen und institutionellen Unterstützung für die Rechte von Kindern deutlich verbessert.

Ältere Ausgaben des KidsRights Index können hier heruntergeladen werden.

Gegen Antisemitismus. Pädagogische Impulse für Fairness und ein gutes Miteinander

Stiftung Jüdisches Museum Berlin, 2024

Die Eselin, die in ihren Körben kleinere Tiere auf die Arche tragen kann, steht im Mittelpunkt unserer Impulse zur Antisemitismus-Prävention. An ihrer Seite erfahren Kita-Kinder die Voraussetzungen für ein gelungenes, diskriminierungsfreies Zusammenleben. Die Impulse verbinden Geschichte, Erleben, dialogischen Austausch und gemeinsames Nachdenken miteinander. Für den Besuch mit Kindergruppen im ANOHA konzipiert, lassen sie sich für die Kita und andere Lernorte adaptieren. Die Impulse beinhalten eine theoretische Einführung und ein Glossar und entstanden partizipativ mit pädagogischem Fachpersonal und weiteren Expert*innen.

Mehr Qualität durch Mitbestimmung. Kinderperspektivenansatz

kindergarten heute, 2025

Deine Rechte-Karten

Leinerstift e.V., 2025

UNESCO-Empfehlung zu Bildung für Frieden, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung

Deutsche UNESCO-Kommission e. V.; CC BY NC SA 4.0, 2023

Text in English:

In November 2023, UNESCO adopted a new World Education Recommendation - officially on education for peace, human rights and sustainable development - a binding framework for modern education under international law after two years of intensive negotiations. The central aim is to promote transformative, holistic education that imparts knowledge, values and social and emotional skills and supports the implementation of the 2030 Agenda. The recommendation comprises 14 guiding principles - including human rights, inclusion, gender equality, media literacy and global responsibility - and defines twelve key competencies for learners in a globally coordinated manner for the first time. It applies to formal, non-formal and informal learning contexts from early childhood to adult education. It is implemented through reports by the member states every four years, supported in Germany by the German Commission for UNESCO.

Wege zu einer nachhaltigen Kita. Ein praktischer Leitfaden für Kita-LeiterInnen

Alice Salomon Hochschule Berlin, 2017

Juleica.de – die bundesweite Plattform rund um die Jugendleiter*in-Card

Deutscher Bundesjugendring und Landesjugendringe, 1999

Auf der Website juleica-ausbildung.de findet sich eine Übersicht auf einer Landkarte über Juleica-Aus- und Fortbildungen in allen Bundesländern. Ehrenamtliche oder Interessierte finden dort passende Termine – offline und online – und können über Filter nach Region, Seminartyp, Dauer und Thema wie z. B. Aufsichtspflicht, Spiele oder Gruppenpädagogik suchen. Träger der Jugendhilfe können eigene Angebote unkompliziert einstellen. Ziel ist es, das Engagement zu fördern und die Suche nach passenden Trainings zu erleichtern.

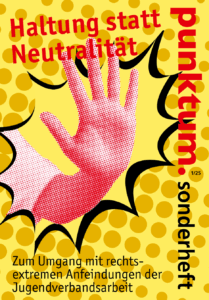

Haltung statt Neutralität. Zum Umgang mit rechtsextremen Anfeindungen der Jugendverbandsarbeit

Deutscher Bundesjugendring, Landesjugendring Hamburg, Bundesverband Mobile Beratung, 2025